Молекулярно-массовое распределение

МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (полидисперсность полимеров), соотношение кол-в макромолекул различной мол. массы в данном образце полимера. Существование ММР характерно гл. обр. для синтетич. полимеров и обусловлено статистич. характером р-ций их образования, деструкции и модификации. Молекулы биополимеров имеют, как правило, одинаковую мол. массу. ММР оказывает существ. влияние на макроскопич. св-ва полимеров, и прежде всего на механические. Знание ММР дает дополнит. информацию о механизмах образования и превращения макромолекул.

ММР обычно характеризуют числовой или массовой до-лей макромолекул, мол. массы (М) к-рых лежат в интервале от М до М + dM. Зависимости rn(М) = (1/N0).(dNM/dM)и rw(M) = (1/m0).(dmM/dM)от М называют соотв. ч и с л ов о й и м а с с о в о й непрерывными дифференциальными ф-циями ММР. Здесь dNM и dmM = MdNM - соотв. число и масса макромолекул в интервале dM; N0-общее число макромолекул в образце массой m0 =  N0 (где

N0 (где -сред-нечисловая мол. масса; см. Молекулярная масса полимера).

-сред-нечисловая мол. масса; см. Молекулярная масса полимера).

Для количеств. сравнения ММР разл. полимеров пользуются средними значениями их мол. масс и соотношениями последних.

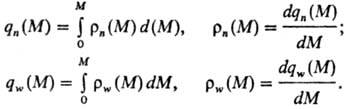

Наряду с дифференциальными используют также и нт е г р а л ь н ы е ф-ции ММР q(M), показывающие, какое число (или масса) макромолекул имеют мол. массу меньше нек-рого значения М. Эти ф-ции-qn(M)и qw(M)-связаны с ф-циями rn(М) и rw(M) след. соотношениями:

Ниже приведены эксперим. методы определения ММР.

1) Метод скоростной седиментации (осаждения) основан на зависимости скорости седиментации макромолекул в центробежном поле от их мол. массы. В опыте непосредственно получают кривую ММР по коэф. седиментации, однозначно связанным с мол. массой.

2) Фракционирование полимеров, т.е. разделение на фракции с различными  , базируется на зависимости р-римости макромолекул при данных условиях (т-ра, природа р-рителя и др.) от их мол. массы. В опытах обычно изменяют состав смеси растворитель - осадитель или т-ру. Для лучшего разделения фракции повторно фракционируют. Тем не менее отношение

, базируется на зависимости р-римости макромолекул при данных условиях (т-ра, природа р-рителя и др.) от их мол. массы. В опытах обычно изменяют состав смеси растворитель - осадитель или т-ру. Для лучшего разделения фракции повторно фракционируют. Тем не менее отношение  , отражающее ста-тистич. ширину ММР (

, отражающее ста-тистич. ширину ММР ( -среднемассовая мол. масса), для отдельных фракций довольно велико (не менее 1,2-1,3).

-среднемассовая мол. масса), для отдельных фракций довольно велико (не менее 1,2-1,3).

3) Хроматографич. методы; полимер удается разделить на 30-40 узких фракций с  = 1,01-1,02. При определении ММР методом гель-проникающей хроматографии р-р полимера пропускают через колонку с насадкой в виде набухшего в р-рителе сшитого полимера. Скорость движения макромолекул в колонке зависит от их мол. массы; чем меньше последняя, тем активнее макромолекулы удерживаются в порах сшитого полимера и медленнее перемещаются, вследствие чего позже выходят из колонки.

= 1,01-1,02. При определении ММР методом гель-проникающей хроматографии р-р полимера пропускают через колонку с насадкой в виде набухшего в р-рителе сшитого полимера. Скорость движения макромолекул в колонке зависит от их мол. массы; чем меньше последняя, тем активнее макромолекулы удерживаются в порах сшитого полимера и медленнее перемещаются, вследствие чего позже выходят из колонки.

В результате полимеризации, подчиняющейся простым статистич. законам, обычно образуются полимеры с ММР, имеющим один максимум (унимодальное ММР) и  и близким к 2. В ряде др. случаев, напр., если полимеризация происходит одновременно по неск. механизмам или носит гетерог. характер, ММР образующегося полимера может иметь два и более максимума (би- и мультимодальное ММР). Однако унимодальность ММР не может служить однозначным свидетельством того, что полимер образуется по простому механизму.

и близким к 2. В ряде др. случаев, напр., если полимеризация происходит одновременно по неск. механизмам или носит гетерог. характер, ММР образующегося полимера может иметь два и более максимума (би- и мультимодальное ММР). Однако унимодальность ММР не может служить однозначным свидетельством того, что полимер образуется по простому механизму.

Прочность полимеров возрастает с увеличением их мол. массы до нек-рого определенного значения, а затем остается постоянной. Значительное уширение ММР (  >>2) часто приводит к ухудшению физ.-мех. св-в полимеров. Форма зависимости вязкости расплавов и конц. р-ров полимеров определяется их ММР; начиная с нек-рого значения мол. массы, при нулевой скорости сдвига вязкость описывается ур-нием h = К

>>2) часто приводит к ухудшению физ.-мех. св-в полимеров. Форма зависимости вязкости расплавов и конц. р-ров полимеров определяется их ММР; начиная с нек-рого значения мол. массы, при нулевой скорости сдвига вязкость описывается ур-нием h = К (К-константа). Мол. масса и ММР непосредственно или косвенно влияют также на другие св-ва полимеров.

(К-константа). Мол. масса и ММР непосредственно или косвенно влияют также на другие св-ва полимеров.

Исп. литература для статьи «МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ»: Рафиков С. Р., Павлова С. А., Твердохлебова И. И., Методы определения молекулярных весов и полидисперсности высокомолекулярных соединений, М., 1963; Рафиков С. Р., Будтов В. П., Введение в физико-хи-мию растворов полимеров, М., 1978; Кучанов С. И., Методы кинетических расчетов в химии полимеров, М., 1978. Ал. Ал. Берлин.