Плутоний

ПЛУТОНИЙ (от назв. планеты Плутон; лат. Plutonium) Pu, искусств. радиоактивный хим. элемент III гр. периодич. системы, ат. н. 94, ат. м. 244,0642; относится к актиноидам. Стабильных изотопов не имеет. Известны 15 изотопов с мае. ч. 232-246. Наиб. долгоживущие изотопы - 244Pu (T1/2 8,26·107 лет), 242Pu (T1/2 3,76 · 105 лет, поперечное сечение захвата тепловых нейтронов s 1,9· 10- 27 м2), 239 Pu (T1/2 2,41 ·104 лет, s 2,71 · 10- 26м2) и 238Pu (T1/2 87,74 г, s 5 ·10 -26 м2)-a-излучатели. В природе плутоний встречается в ничтожных кол-вах в урановых рудах (239 Pu); он образуется из U под действием нейтронов, источниками к-рых являются р-ции (a,n), протекающие при взаимод. a-частиц с легкими элементами (входящими в состав руд), спонтанное деление ядер U и космич. излучение. Конфигурация внеш. электронных оболочек атома 5s2 5p65d105f 66s26p67s2; степень окисления от + 3 до + 7, наиб. устойчива + 4; электроотрицательность по Полингу 1,2; атомный радиус 0,160 нм, ионные радиусы Pu3+, Pu4+, Pu5+ и Pu6+ соотв. 0,0974, 0,0896, 0,087 и 0,081 нм.

Свойства. Плутоний-хрупкий серебристый металл. Существует в шести кристаллич. модификациях (табл. 1); т. пл. 6400C, т. кип. 33520C; рентгеновская плотн. 19,86 г/см3;  32,77 Дж/(моль · К);

32,77 Дж/(моль · К);  56,46 Дж / (моль · К); ур-ние температурной зависимости давления пара над жидким плутонием: lg p (мм рт. ст.) = -17120/T+ 4,592 (1210-1620 К); теплопроводность 0,033 Вт/(см·К) (313 К); r 145 мкОм·см для a-Pu; парамаг-нетик, магн. восприимчивость изменяется от 2,52· 10-6 (при 1400C, b-Pu) до 2,35·10- 6 (4000C, d-Pu); g жидкого плутония при 6400C (0,437-0,475)· 10- 2 Н/см; ур-ние температурной зависимости вязкости lg h = 672/T+ 0,037 (920- 1220 К); при нагр. от 3100C до 4800C сжимается.

56,46 Дж / (моль · К); ур-ние температурной зависимости давления пара над жидким плутонием: lg p (мм рт. ст.) = -17120/T+ 4,592 (1210-1620 К); теплопроводность 0,033 Вт/(см·К) (313 К); r 145 мкОм·см для a-Pu; парамаг-нетик, магн. восприимчивость изменяется от 2,52· 10-6 (при 1400C, b-Pu) до 2,35·10- 6 (4000C, d-Pu); g жидкого плутония при 6400C (0,437-0,475)· 10- 2 Н/см; ур-ние температурной зависимости вязкости lg h = 672/T+ 0,037 (920- 1220 К); при нагр. от 3100C до 4800C сжимается.

Компактный плутоний медленно окисляется на воздухе, порошок и стружка пирофорны; медленно взаимод. с водой, раств. в соляной к-те, HClO4, HBr и H3PO4, пассивируется конц. HNO3, CH3COOH и H2SO4; в р-рах щелочей заметно не растворяется. При 50-3000C плутоний взаимод. с H2, давая гидрид PuH2+х (x = 0-0,7)-черные кристаллы с кубич. гра-нецентрир. решеткой. При избытке H2 образуется три-гидрид PuH3-черные кристаллы с гексагон. решеткой (а = 0,378 нм, с = 0,676 нм, пространств. группа P63/mmc);  — 193,2 кДж/моль. Для дигидрида PuH2

— 193,2 кДж/моль. Для дигидрида PuH2  -156,7 кДж/моль (923 К); ур-ние температурной зависимости давления разложения: lgp 1(мм рт. ст.) = 10,01 — 8156/T (400-800 К); выше 400 0C в вакууме разлагается с образованием мелкодисперсного плутония; на воздухе быстро окисляется при 150 0C; разлагается соляной и серной к-тами; используют в качестве исходного в-ва для синтеза др. соед. Pu.

-156,7 кДж/моль (923 К); ур-ние температурной зависимости давления разложения: lgp 1(мм рт. ст.) = 10,01 — 8156/T (400-800 К); выше 400 0C в вакууме разлагается с образованием мелкодисперсного плутония; на воздухе быстро окисляется при 150 0C; разлагается соляной и серной к-тами; используют в качестве исходного в-ва для синтеза др. соед. Pu.

При прокаливании оксалата, пероксида и др. соединений плутония на воздухе или в атмосфере O2 при 700-1000 0C получают диоксид PuO2; ур-ние температурной зависимости давления пара: lg p (мм. рт. ст.) = 8,072 - 29240/T(2000-2400 К); не раств. в воде и орг. р-рителях, медленно взаимод. с горячей смесью конц. HNO3 с HF (см. также табл. 2); PuO2-весовая форма при определении плутония, его используют также для приготовления топлива в ядерной энергетике. Сескви-оксид Pu2O3 (т. пл. 2085 0C), синтезированный нагреванием PuO2 и углерода в токе Не при 16250C, имеет гексагон. кристаллич. решетку (а = 0,3841 нм, с = 0,5958 нм, пространств. группа Р3тb);  — 1688,6 кДж/моль; Pu2O3, полученный восстановлением PuO2 металлическим плутонием или гидридом плутония при 1500 0C, - кристаллы с кубич. объемноцент-рир. решеткой (а = 1,104 нм, пространств. группа Ia3, a-форма) или с кубич. гранецентрир. решеткой (а = 0,5409 нм, a'-форма).

— 1688,6 кДж/моль; Pu2O3, полученный восстановлением PuO2 металлическим плутонием или гидридом плутония при 1500 0C, - кристаллы с кубич. объемноцент-рир. решеткой (а = 1,104 нм, пространств. группа Ia3, a-форма) или с кубич. гранецентрир. решеткой (а = 0,5409 нм, a'-форма).

Гидраты пероксида PuO4·nH2O (п = 2, 3) образуются при добавлении H2O2 к кислым р-рам соединений плутония; плохо раств. в воде и орг. р-рителях; при нагр. превращ. в PuO2. Гидр оксид Pu(OH)4 · xH2O получают при действии щелочи на r-ры Pu4 + ; произведение р-римости 7·10-56, р-римость при 25 0C в 1 M р-ре Na2SO4 (рН 6,2) 5,9 мг/мл, в 1 M р-ре Na2CO3-1,572 мг/л, в насыщ. р-ре KCl-6,92 · 10 -6 моль/л.

Гексафторид PuF6-T. кип. 62,20C;  220,7 Дж/(моль·К); ур-ния температурной зависимости давления пара: над твердым PuF6 lg p (мм рт. ст.) = — 2095/T+ 3,499 (273-324,59 К), над жидким- lg p (мм рт. ст.) = - 1807,5/T- 1,5340 (324,59 — 350,17 К); сильный фторирующий агент и окислитель; бурно реагирует с водой; получают действием F2 на PuF4 или PuO2 при 600-7000C. Тетрафторид PuF4 -т. кип. 12770C; С0р 116,36 Дж/(моль·К);

220,7 Дж/(моль·К); ур-ния температурной зависимости давления пара: над твердым PuF6 lg p (мм рт. ст.) = — 2095/T+ 3,499 (273-324,59 К), над жидким- lg p (мм рт. ст.) = - 1807,5/T- 1,5340 (324,59 — 350,17 К); сильный фторирующий агент и окислитель; бурно реагирует с водой; получают действием F2 на PuF4 или PuO2 при 600-7000C. Тетрафторид PuF4 -т. кип. 12770C; С0р 116,36 Дж/(моль·К);  167,14 Дж/(моль·К); ур-ние температурной зависимости давления пара: lg p (мм рт. ст.) = 5,58 - 10040/T (700-1200 К); плохо раств. в воде и орг. р-рителях; получают нагреванием PuO2 или PuF3 в токе HF и O2 при 450-6000C. Трифторид PuF3, трихлорид PuCl3 (т. кип. 17670C) и трибромид PuBr3 синтезируют взаимод. PuO2 соотв. с безводным HF (при 250-3000C), HCl (CCl4 или SCl2 выше 7500C) и HBr (при 8000C), трииодид PuI3-взаимод. безводного газообразного HI с металлическим плутонием при 4500C.

167,14 Дж/(моль·К); ур-ние температурной зависимости давления пара: lg p (мм рт. ст.) = 5,58 - 10040/T (700-1200 К); плохо раств. в воде и орг. р-рителях; получают нагреванием PuO2 или PuF3 в токе HF и O2 при 450-6000C. Трифторид PuF3, трихлорид PuCl3 (т. кип. 17670C) и трибромид PuBr3 синтезируют взаимод. PuO2 соотв. с безводным HF (при 250-3000C), HCl (CCl4 или SCl2 выше 7500C) и HBr (при 8000C), трииодид PuI3-взаимод. безводного газообразного HI с металлическим плутонием при 4500C.

Табл. 1.-ХАРАКТЕРИСТИКА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ ПЛУТОНИЯ

| Кристаллич. модификация | Область существования, 0C | Сингония | Пространств. группа | Параметры решетки | DН перехода, кДж/моль | |||||

| а, им | b, нм | c, нм | угол, град | |||||||

| a-Pu | до 122 | Моноклинная | P21/m | 0,6183 | 0,4822 | 1,096 | 101,79 | 3,43 ( | ||

| b-Pu | 122-207 | Моноклинная | I2тс | 0,9284 | 1,046 | 0,786 | 92,13 | 0,565 ( | ||

| g-Pu | 207-315 | Ромбич. | Fddd | 0,3158 | 0,5768 | 1,016 | — | 0,586 ( | ||

| d-Pu | 315-457 | Кубич. | Fm3m | 0,4637 | — | — | — | 0,084 ( | ||

| d'-Pu | 457-472 | Тетрагон. | I4/mmm | 0,3327 | — | 0,4482 | — | 1,841 ( | ||

| e-Pu | 479-640 | Кубич. | Im3m | 0,3636 | — | — | — | 2,824 ( | ||

Табл. 2.-ХАРАКТЕРИСТИКА СОЕДИНЕНИЙ ПЛУТОНИЯ

| Соединение | Цвет | Сингония | Параметры решетки | Плотн., г/см3 | T. пл., 0C | кДж/моль | ||

| а, нм | b, нм | c, нм | ||||||

| PuO2 | Оливково-зеленый | Кубич. | 0,5396 | _ | _ | 11,44 | 2390 | -1055,03 |

| PuF62 | Желтовато-коричневый | Ромбич. | — | — | — | — | 51,59 | -1857 |

| PuF4 | Розовый | Моноклинная | 1,259 | 1,055 | 0,826 | 7,0 | 1037 | -1833 |

| PuF3 | Фиолетовый | Гексаген. | 0,408 | - | 0,724 | 9,32 | 1426 | -1562,2(0 K) |

| PuCI3 | Изумрудно- зеленый | Гексаген. | 0,738 | — | 0,4238 | 5,70 | 765 | -960,3 |

| РuBr3 | Зеленый | Ромбич. | 1,262 | 0,409 | 0,913 | 6,69 | 681 | -741,2 |

| PuI3 | Светло-зеленый | Ромбич. | 1,40 | 0,429 | 0,990 | 6,93 | 770 | -541,8 |

| PuOF | Металлич. блеск | Тетрагон. | 0,570 | — | — | 9,76 | >1635 | — |

| РuOCl | Сине-зеленый | Тетрагон. | 0,400 | _ | 0,677 | 8,81 | _ | -927,1 |

| PuOBr | Темно-зеленый | Тетрагон. | 0,401 | _ | 0,7556 | 9,07 | _ | -871,5 |

| PuOI | Зеленый | Тетрагон. | 0,403 | _ | 0,9151 | 8,46 | _ | -794,2 |

| PuS | Золотисто-бронзовый | Кубич. | 0,553 | — | - | 10,60 | 2350 | -364,0 |

| Pu2S3-Pu3S4 | Черный | Кубич. | 0,845 | — | — | 8,41-9,28 | 1725 | — |

| Pu2O2S | Металлич. блеск | Гексаген. | 0,392 | — | 0,676 | 9,95 | — | — |

| PuP | Темно-серый | Кубич. | 0,566 | _ | __ | 9,87 | 2600 | - |

| PuSi | - | Ромбич. | 0,5727 | 0,7933 | 0,3847 | 10,15 | 1578 | _ |

| Pu2Si3 | Серебристо-серый | Ромбич. | 0,3816 | 0,105 | 0,409 | 8,77 | 1770 | — |

| PuSi2 | Серебристый | Тетрагон. | 0,396 | — | 1,372 | 9,08 | 1640 | -836 |

Моносульфид PuS синтезируют восстановлением PuF3 парами Ba в тигле, изготовленном из BaS, при 12500C, действием паров S на металлический плутоний (стружка) при 300 0C или нагреванием гидридов плутония в токе H2S до 400-6000C. Сульфид состава Pu2S3-Pu3S4 получен нагреванием PuCl3 в токе H2S при 840-9160C. Известен монофосфид PuP, к-рый образуется при взаимодействии плутония с парами P при 650-8050C. Соединения плутония с кремнием-моносили-цид PuSi, сесквисилицид Pu2Si3 и дисилицид PuSi2-синтезируют взаимод. PuO2, PuF3 или металлического плутония соотв. с SiC, Si и CaSi2 при высоких т-рах.

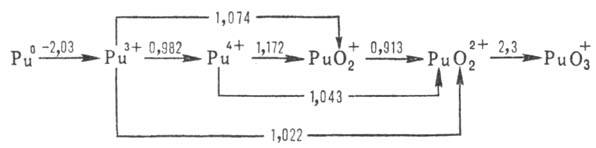

Формальные окислит. потенциалы плутония (в В) в 1 M р-ре HClO4:

Плутоний в степени окисления + 7 впервые получили в 1967 H. H. Крот и А. Д. Гельман окислением  озоном в щелочной среде. В кислых водных р-рах плутоний существует в виде ионов Pu3+ (для водного р-ра

озоном в щелочной среде. В кислых водных р-рах плутоний существует в виде ионов Pu3+ (для водного р-ра  —591,2 кДж/моль, цвет в р-ре сине-фиолетовый), Pu4+ (для водного р-ра

—591,2 кДж/моль, цвет в р-ре сине-фиолетовый), Pu4+ (для водного р-ра  — 541,3 кДж/моль, желто-коричневый),

— 541,3 кДж/моль, желто-коричневый), (для водного р-ра

(для водного р-ра  — 923,8 кДж / моль, светло-розовый),

— 923,8 кДж / моль, светло-розовый),  (для водного р-ра

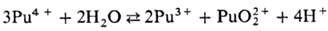

(для водного р-ра  — 819,6 кДж/моль, розово-оранжевый). Ионы Pu4+ и PuO+2 в водных р-рах диспропорционируют:

— 819,6 кДж/моль, розово-оранжевый). Ионы Pu4+ и PuO+2 в водных р-рах диспропорционируют:

Склонность ионов плутония к диспропорционированию и комплек-сообразованию уменьшается в ряду Pu4+>Pu3+> >  >

> . Pu(IV) можно получить окислением Pu(III) в кислых р-рах ионами

. Pu(IV) можно получить окислением Pu(III) в кислых р-рах ионами  ,

,

_и Ce4 +, а также при восстановлении Pu(VI) ионами Fe2+, I- ,

_и Ce4 +, а также при восстановлении Pu(VI) ионами Fe2+, I- ,  . Pu(IV) образует полимерные цепи даже в кислых р-рах, скорость полимеризации определяется концентрацией к-ты и плутония, присутствием др. ионов и т-рой. Pu(VI) можно получить окислением Pu(III) или Pu(IV) в р-рах HNO3 ионами Ag2+,

. Pu(IV) образует полимерные цепи даже в кислых р-рах, скорость полимеризации определяется концентрацией к-ты и плутония, присутствием др. ионов и т-рой. Pu(VI) можно получить окислением Pu(III) или Pu(IV) в р-рах HNO3 ионами Ag2+,  ,

,  или

или  в разб. HClO4, а также действием O3, Ce4+.

в разб. HClO4, а также действием O3, Ce4+.

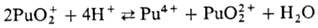

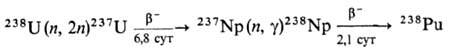

Получение. Наиб. важный в практич. отношении изотоп 239Pu получают в ядерных реакторах при длит. облучении нейтронами прир. или обогащенного U:

При захвате нейтронов 239Pu образуются более тяжелые изотопы плутония с мас. ч. 240-242:

Одновременно в результате ядерной р-ции образуется 238Pu:

Обычно содержание 239Pu в смеси составляет 90-95%, 240Pu-1-7%, содержание др. изотопов не превышает десятых долей процента. Долгоживущие изотопы Pu и 244Pu получают при длит. облучении нейтронами 239Pu. Выход 242Pu составляет неск. десятков процентов, a 244Pu - доли процента от содержания 242Pu. Весовые кол-ва изотопно чистого 238Pu образуются при облучении нейтронами 237Np. Легкие изотопы плутония с мас. ч. 232-237 обычно получают на циклотроне при облучении изотопов U a-частицами. Выделение и очистку изотопов плутония осуществляют преим. экстракционными и сорбционными методами. Для пром. произ-ва 239Pu используют пьюрекс-процесс, основанный на экстракции трибутилфосфатом в легком разбавителе. В первом цикле осуществляют совместную очистку Pu и U от продуктов деления, а затем их разделение. Во втором и третьем циклах плутоний подвергают дальнейшей очистке и концентриро-ванию. Металлический плутоний получают восстановлением PuF4 или PuCl3 кальцием или магнием.

Применение. Изотоп 239Pu (наряду с U) используют в качестве ядерного топлива энергетич. реакторов, работающих на тепловых и особенно на быстрых нейтронах, а также при изготовлении ядерного оружия. Критич. масса для 239Pu в виде металла составляет 5,6 кг. Изотоп 239Pu является также исходным в-вом для получения в ядерных реакторах трансплутониевых элементов. 238Pu применяют в малогабаритных ядерных источниках электрич. тока, используемых в космич. исследованиях, а также в стимуляторах сердечной деятельности человека.

Произ-во плутония в капиталистич. странах составляет неск. десятков т в год.

Плутоний высокотоксичен; ПДК для 239Pu в открытых водоемах и в воздухе рабочих помещений составляет соотв. 81,4 и 3,3·10-5Бк/л.

Впервые плутоний получили и идентифицировали в 1940 Г. Си-борг, Э. Макмиллан, Дж. Кеннеди и А. Валь.

Лит.: Плутоний. Справочник, под ред. О. Вика, пер. с англ., M., 1971; Громов Б. В., Савельева В. И., Шевченко В. Б., Химическая технология облученного ядерного топлива, M., 1983; Мефодьева M. П., Крот H. H., Соединения трансурановых элементов, M., 1987; Cleveland J. M., The chemistry of plutonium, N.Y., 1970. Б. Ф. Мясоедов.

)

) )

) )

) )

) )

) )

)